美军出动125架战机与B-2A隐身轰炸机,对伊朗地下核设施展开精准空袭,标志着中东局势骤然升温。伊朗以30枚弹道导弹和40余架自杀式无人机组成饱和报复打击,全部命中目标,令铁穹、箭-3、萨德系统集体失效。

以色列多地遭打击,城市陷入恐慌。面对伊朗导弹的突防能力和打击精度,美以失语,美军紧急撤离中东军事资产,并改口呼吁外交谈判。短短48小时,一场原以为的“定点打击”,演变成可能引燃更大冲突的火药桶。

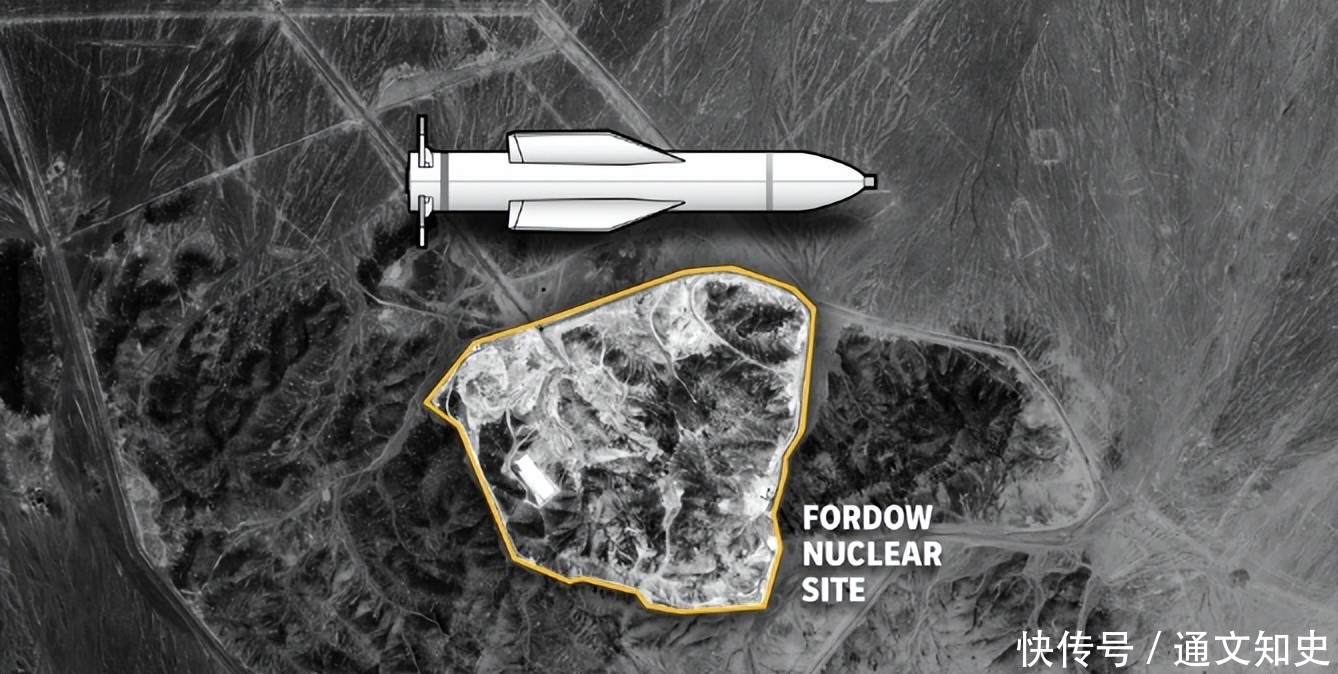

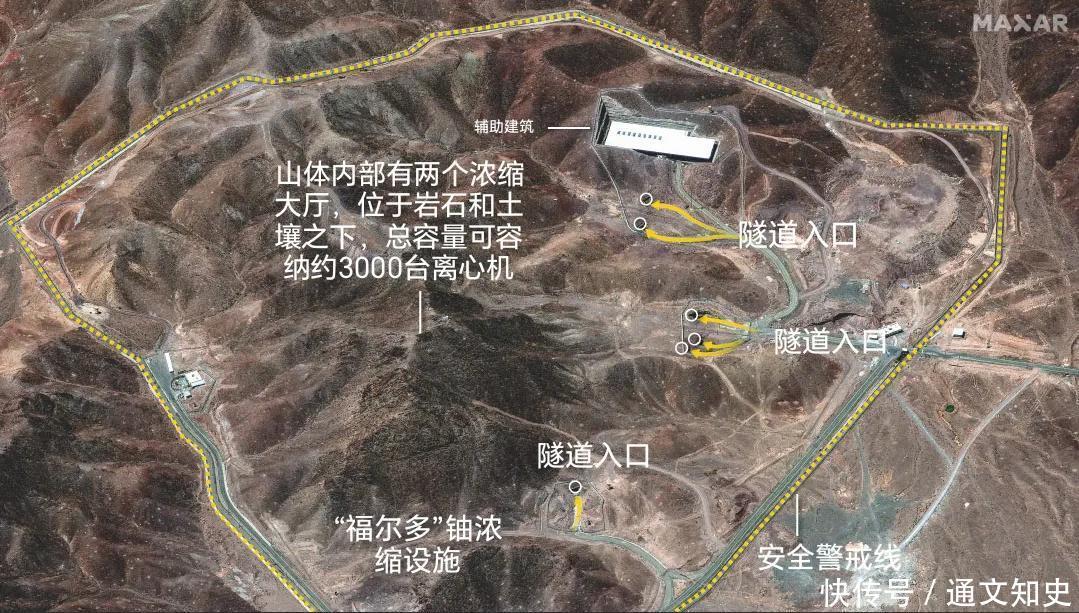

2025年6月21日深夜,三架B-2A隐身轰炸机在中东夜空悄然出动,美军共计125架战机伴随执行空袭任务。目标直指伊朗三大地下核设施,分别位于福尔多、纳坦兹与伊斯法罕。这些地点长期以来被视为伊朗核计划的核心支柱。

这一次,美军动用了六枚GBU-57巨型钻地弹与几十枚“战斧”先进巡航导弹,试图穿透伊朗90米以下的核掩体。

福尔多居民听到巨大爆炸声,一时间人心惶惶,但伊朗国家地震监测中心却没有记录到任何地震波动。伊朗官方随即发声称,关键人员与浓缩铀早已秘密转移,核设施未遭实质破坏。此番回应虽简短,却透露出坚定的底气与事先谋划的从容。

伊朗议会当即作出回应,表示美方攻击不过是“刮了一层皮”,并未击穿核心掩体结构。事实上,伊朗核设施并非普通地堡,而是深藏在90米以下的山体岩层之中,外层还包裹高强度混凝土,即便是GBU-57这种号称“地下钻地神器”的炸弹,也未必能穿透。

中国外交部当晚第一时间发声,强烈谴责美方空袭行为,称其严重违反国际法。这一表态不仅反映出对国际秩序的坚定维护,也隐含着对区域局势可能失控的深切忧虑。就在国际社会还在揣测伊朗反应之际,伊朗的报复已然悄然展开。

6月22日凌晨,伊朗导弹部队与无人机战群展开大规模反击。30枚弹道导弹与超过40架自杀式无人机分两波次划破夜空,直奔以色列核心城市与军事要地。特拉维夫的本-古里安国际机场、拉马特甘、耶路撒冷、海法卡梅尔地区,以及约旦河谷、戈兰高地等战略高地无一幸免。以色列的防空系统一度瘫痪,铁穹、箭-3、萨德三套系统未能成功拦截任何一枚导弹。

导弹袭击造成至少80余座建筑物严重受损,18人受伤,其中2人伤势危重。在海法,多个港口与铁路转换仓库遭到精准打击,而奥华特军用机场南部区域则出现剧烈爆炸。以色列生物研究中心与第769旅指挥中心也未能幸免,显示伊朗打击并非盲目,而是早有部署。

伊朗官方宣布,这是“第20轮攻击”,并强调使用了新型“海巴尔”导弹,具备1.5吨弹头与强突防能力。这场打击行动不仅标志着伊朗技术能力的新高度,更令国际军事观察界为之一震。

面对伊朗空前猛烈的报复,美军迅速调整部署。6月22日白天,美国开始紧急撤离部署在卡塔尔、科威特、阿联酋与巴林等地的部分空军力量。撤离决定并非预设计划,而是对伊朗可能进行更广泛报复的恐惧直接反应。不难看出,美军此时已不再寻求加剧冲突,而是试图收缩前线,避免深陷泥潭。

与此同时,以色列也开始反击。6月22日晚间,以军战机对伊朗境内多处导弹发射基地展开空袭,同时下令全国进入高度防空戒备状态。民众被紧急疏散至防空洞,城市宛如战时状态。尽管如此,以色列高层对伊朗导弹命中率之高、防御系统全面失效的事实感到震惊,舆论一片哗然。

胡塞武装、哈马斯等地区力量纷纷发声,宣称将针对美国在红海的军舰与利益展开新的军事行动。伊朗国家电视台更是毫不掩饰地宣布:所有在中东的美军与美国平民,都是合法的打击目标。这一表态,无疑将中东战局推向更深层次的对抗边缘。

在这场军事与舆论的双重风暴中,美国开始转变口径。国防部长赫格塞思公开指出,此次空袭“并非针对伊朗军队或人民”,强调“任务目的不是更迭政权”。这个说法与先前行动动因形成明显反差,显示美国在面对伊朗强硬回应后不得不重新审视自身立场。特朗普则一方面宣称美军“摧毁”了伊朗核设施,另一方面警告伊朗若继续反击将遭更猛烈打击。

伊朗外交部长阿拉格齐则明确表示,伊朗保留采取一切手段的权利,并将持续报复。革命卫队高层也不断释放强硬信号,称战争已不可避免,伊朗将全面展开反击。

与此同时,卫星图像也揭示出令人深思的细节。福尔多核设施周边在空袭前夕出现大量车辆转移迹象,表明伊朗早已预料此次打击并做好准备。这说明美军空袭虽声势浩大,实则未达预期目标,反而促成伊朗展开更具战略意义的报复。

中方在全程中始终站在呼吁和平解决的立场上,强调中东稳定关乎全球安全,敦促有关各方立即停火,通过政治途径化解争端。这一立场不仅展现大国担当,也为下一阶段可能的外交谈判提供空间。

从整体局势来看,美军先发制人的空袭未能达成战术与战略目标,反而激发伊朗更高层次的报复行动。以色列在经历导弹饱和打击后元气大伤,城市基础设施严重受损,民众情绪高度紧张。而美方则在短短48小时内从“先发制人”转向“呼吁谈判”,这种态度变化不仅令人疑惑,更暴露出其在中东战略上的进退失据。

伊朗此次打击行动技术水平之高、组织协调之细致,打破了外界对其导弹打击能力的旧有认知。面对以色列防空系统的全面瘫痪,伊朗在军事层面获得了一次极具象征意义的胜利。与此同时,美以两国的“合作打击”在国际舆论中遭到更多质疑。

纵观整场事件,伊朗在保持战略定力的同时,展现出强硬姿态与技术实力。美国虽是率先动手者,却在短时间内陷入被动局面,甚至不得不调整话语体系以缓和局势。以色列则在巨大压力下难以独立应对,面临经济、政治与战略三重挑战。

这场突如其来的冲突,既是一次对抗,也是一场政治与技术的较量,更是一场对未来中东格局的重塑。是否会演变成全面战争,取决于各方是否能在极限博弈中找到平衡点。对于中国而言,坚定维护和平、推动对话进程,不仅是负责任大国的体现,更是对全球稳定的有力承诺。

线上配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。